リストから探す

-

-

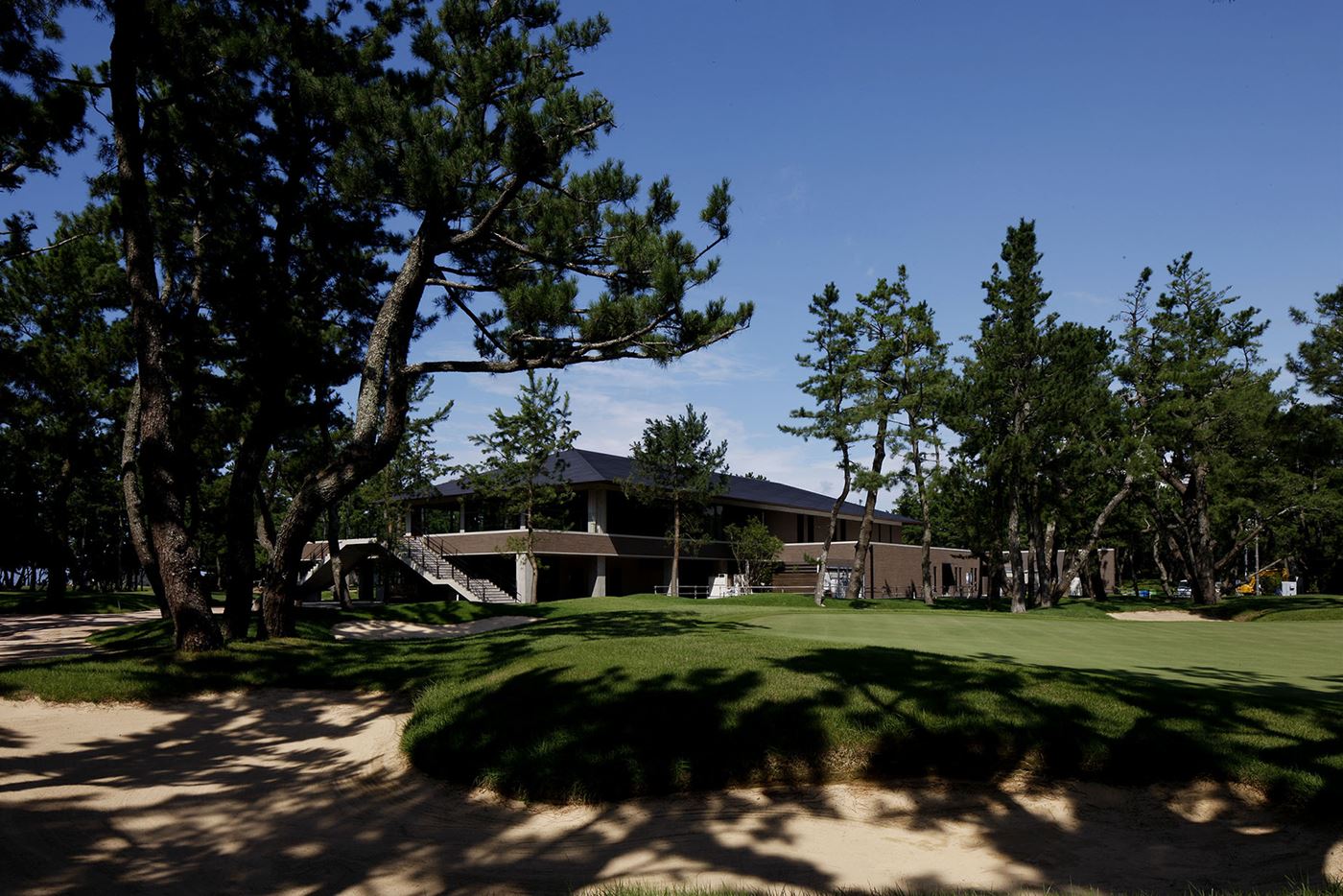

下関ゴルフ俱楽部

昭和31年(1956年)8月に開場した「下関ゴルフ倶楽部」は、日本を代表する名匠・上田治氏が設計を手掛けた巧みなレイアウト、自然の松林を生かした美しい景観、二度にわたる日本オープンが開催されたことなどで知られる、日本屈指の名門コースです。

自然の松林を巧みに生かした18ホール、7002ヤード、Par72のコースは、古くから「月の松原」と呼ばれてきた景勝地・八ヶ浜に面し、プレーヤーは、鮮やかな紺青の海から吹く潮風に包まれながら、絨毯のように張りめぐらされた心地よい芝生の上でプレーを堪能できます。

名門たるその歴史と格式を感じさせるクラブハウスは、ロッカーも浴室も広々。

レストランには、川棚名物「瓦そば」をはじめとする豊富なメニューが取り揃えられ、コンペ会食にあたってもご予算に応じたバラエティあふれるプランが用意されています。

そこは、訪れるプレイヤーの挑戦意欲を高ぶらせ、プレー後にはゆったりと一日を振り返ることのできるゴルフ場。

大自然に包まれたここ豊浦で、集い、語らい、絆を深めていただけますと大変光栄です。

なお、ご入場とプレーにあたっては、ドレスコードが定められていますので、ホームページでご確認ください。

-

-

-

観光みかん園 久山園

なんと東京ドームとほぼ同じくらいの広大な敷地に、約2,000本のみかんの木が植えられています。

品種は、極早生(10月中旬~11月上旬)、興津早生(11月上旬~11月末くらい)の2種類。

開園期間は2か月弱と短いですが、その間、もぎたて・採れたてのみかんを求めて、近隣からはもちろん、九州からも多くのお客様がお見えになるそうです。

それもそのはず、大人400円の入園料で、園内では、なんとみかんが食べ放題。

お客様の中には、10個以上食べる猛者もいらっしゃったとか……。

(お土産分は、別途お買い求めくださいね。)

1970年(昭和45年)に、周防大島の実家がみかん農家を営んでいた現オーナーのご主人(故人)が、豊浦に移住して開業。

この地域で発生した山火事からの復興を果たそうと、補助金を活用し、苗木を1本1本大切に育てあげてきました。

最盛期には、約3,000本のみかん木がなっていたそうです。

お迎えする10数名のスタッフさんも、とにかく明るく元気で、みかん狩りのひと時を大いに楽しませてくれるでしょう。

-

厚島(愛称:孤留島、こるとう)

「厚島」は、響灘の沖合2kmに浮かぶ、周囲わずか4kmの男島、すぐそばの女島、竜宮島、石島の4島からなる島々の総称。

愛称の「孤留島(こるとう)」は、1952年(昭和27年)の日本公演で川棚温泉に滞在したフランス人ピアニスト、アルフレッド・コルトーに由来します。

この島の景色に魅せられたコルトーは、当時の川棚村長に「天国のようなあの島でこっそり死にたい。ぜひ買い取りたい」申し入れます。

すると村長は、「永住するなら無償で差し上げましょう」と快諾。

島の名前を「孤留島」と命名することも提案され、コルトーは、いたく感激した様子だったということです。

「私の思いは、ひとりあの島に残るだろう」と言い残して帰国したコルトーですが、その後再び川棚温泉を訪れることは叶わず、85歳でこの世を去りました。

現在、島に渡ることはできませんが、コルトーが周囲に語った「カワタナの夢の島」は、コルトーの思いをそのまま残した美しい姿を、今も私たちに見せてくれています。

お問合せは、豊浦町観光協会(083-774-1211)まで。

-

鬼ヶ城山(登山コース〜山頂)

「鬼ヶ城山」(標高619m)の山頂は、そのいかつい名称からは想像しにくい、“360度・大パノラマの絶景”ポイント。

その登山コースでは、素晴らしい景色だけでなく、四季折々の木々と花々、野鳥などとふれあうことができます。

そして、その山頂からは、室津・涌田・川棚・小串地区などの海岸や漁港、街並みを一望でき、さらには、厚島、六連島、藍島、晴れた日には角島など、遥か遠く響灘の島々を望むことができます。

その名称の由来は諸説あり、確かなことは不明だそう。

約400年前の「地下上申」という書物には「鬼ヶ城山」とあり、後に「鬼ヶ城」とも呼ばれるようになりました。(「鬼ヶ城ガイドマップ」(発行:豊浦町観光協会、豊浦 鬼小屋の会)より)

県道244号線沿いの「鬼ヶ城山登山道入口」の看板から、山側に向かって1kmほど進むと、10台ほどの車を停められる駐車場がありますので、そこまでは車で行くことができます。

そこからは徒歩で、「鬼ヶ城山」の山頂と「狩音山」・「白滝乃頭」の山頂の分岐点(標高525m)までが約1,727m(約50分)、「鬼ヶ城」の山頂まではさらに約681m(約30分)です。

初心者でも登りやすい山ですが、道を外れることなく無理をせずに、安全第一で登ってください。

お問合せは、豊浦町観光協会(083-774-1211)まで。

-

安養寺 / 厚母大仏(木造阿弥陀如来坐像)

国道191号を川棚温泉から下関市街地方面へ向かい、「厚母大仏」の案内標識に従って左折すると、その先にある住宅地の一角に「安養寺」はあります。

枝ぶりの素晴らしい松が優しく迎えてくれるこのお寺は、桓武天皇の時代(781~806年)に建立されたと伝えられています。

本堂奥の大仏殿には、国指定重要文化財である「厚母大仏(木造阿弥陀如来坐像)」が、凛とした空気の中に安置されています。

「安養寺の黒仏」とも呼ばれる「厚母大仏」は、かつて長門国分寺の奥の院にあったとされ、その胎内には「田村将軍祷念佛」との銘文とあり、坂上田村麻呂(758~811年)の祈念によって建立されたと伝えられています。

実に1200年以上の歴史を持つ、像高296.1cmの堂々とした姿は、その美しさで参拝者を魅了します。

事実、仏前に座り、数十分間じっと見つめている方もいらっしゃるそうです。

この大仏殿は、平成17年に建築された比較的新しい建物です。

その設計者は、著名な建築家で「下関市川棚温泉交流センター(川棚の杜)」や新国立競技場「杜のスタジアム」の設計者でもある隈研吾氏。

豊浦に深い所縁のある隈研吾氏が、竹や杉、地元の土など自然の素材を活用し、「厚母大仏」の尊顔に朝陽が当たるよう、計算し尽くして設計したものです。

取材してみて、「もう一度訪れたい」、そう思いました。

もう一度訪れたら、また同じように思うのかもしれません。

-

鳴き砂ビーチうしろはま

国道191号より一つ西側を通る、小串の中道を角島方面へ。

その先に見えてくるのが、青い空・白い砂浜の「鳴き砂ビーチうしろはま」です。

浜辺を歩いたときに「キュッ、キュッ」と聞こえる“鳴き砂”は、砂が綺麗だからこそといわれます。

皆で一緒ににぎわえて、お一人様でもくつろげて、キャンプをしたり、バーベキューをしたり、海で遊んで、お風呂にも入れて。

ここは、いろんな遊びであふれています。

漂着木で沸かした五右衛門風呂は、気軽に入れる「鳴き砂の湯」と、湯治を目的にした「潮湯治」の2種類。

オーナーによると、沸かした海水に浸かる「潮湯治」は、江戸時代以前に行われていた未病対策なのだそう。

海水浴シーズンならではのアクティビティとして、インストラクターが運転する水上バイクとバナナボートもお楽しみいただけます。

大人も子どもも楽しみながら癒やしを得られるこのビーチ。

全国的にも貴重なスポットです。

-

小串エヒメアヤメ自生南限地帯(国指定天然記念物)

「エヒメアヤメ」は、中国東北部、朝鮮半島など寒い地方に分布するアヤメ科の多年生草。

明治32年(1899年)に愛媛県で採取された経緯から、そうと呼ばれるようになりました。(和名は「誰故草」(たれゆえそう)。地方によっては「イッスンショウブ」とも。)

本州西部、四国、九州にも点々と自生し、ここがかつて大陸と陸続きであったことを植物学的に証明する重要な存在で、その自生地は、国の天然記念物に指定されます。

ここへ向かうには、国道191号沿いにある小串警察署前の丁字路を東側(山側)に向かう県道35号線に入ります。

そのまましばらく進むと道幅が狭くなり、その先に「小串エヒメアヤメ自生南限地帯」の看板が現れます。

看板の前には、1台の車を停められる程度のスペースがありますが、狭い道で車の往来もありますので、長時間の駐車は禁物です。

そこから徒歩で250mほど未舗装の山道を注意深く進むと、「小串エヒメアヤメ自生南限地帯」に到着です。

4月から5月にかけ、500株前後の「エヒメアヤメ」が、青紫色の可憐な花を咲かせます。

お問合せは、豊浦町観光協会(083-774-1211) まで。

-

-

川棚乗馬クラブ

平成23年の山口国体で馬術競技の会場にもなった乗馬クラブ。

現在は、サラブレット3頭、ポニー1頭を含む7頭がいます。

「レッスンがわかりやすい」と東京や海外からも訪れる方がいるほどで、全国乗馬倶楽部振興協会からは「優良乗馬施設」に認定されています。

お子様からご年配の方まで乗馬を気軽に楽しめる引き馬のコースや、自分で馬を動かしてみたい方向けのコース、年に4回のレッスンを受けられる乗馬教室など、初心者やビジターの方でも気軽に乗馬を楽しめます。

今後は、役目を終えた高齢の馬たちの養老施設としての利用も受け入れる予定。

インストラクターの荒木さんは、「多くのお客様に来ていただいて、馬とのふれあいで癒やされてほしい」と語ります。

馬たちの純真無垢な綺麗な瞳、ぜひ近くで見てほしいです。

-

響灘・厚島展望公園

響灘の青と山々の緑が織りなすコントラストが、なんとも美しい絶景スポットです。

1952年(昭和27年)に来日した世界的フランス人ピアニスト、アルフレッド・コルトーが、帰国後周囲に語ったという「カワタナの夢の島」。

再び来日することのできなかった彼が愛し続けた「厚島」(愛称:孤留島、こるとう)も、ここから一望することができます。

広い駐車場とセルフ撮影用のカメラスタンドがあり、“インスタ映え”する写真や動画を撮影するには、一押しの場所です。

コルトーの銘版と、春に満開の花を咲かせる桜がお出迎えします。

四阿(あずまや)とベンチもあるので、ドライブの途中で立ち寄って、旅の疲れを癒やすのもおススメです。

お問合せは、下関市役所豊浦総合支所地域政策課(083-772-4001)まで。

-

日本大敷網漁業発祥の地

大敷網漁(おおしきあみりょう)とは、魚を垣網(かきあみ)で誘導し、あらかじめ設置していた袋網(ふくろあみ)の中に追い込んで捕る定置網漁の一つ。

その発祥が、ここ下関市豊浦町宇賀の湯玉にあります。

1656年(明暦2年)、回遊する魚の群れを目にした地元の漁師・山本惣左衛門が、これを捕らえる「魚敷網」を発明。

彼の死後・1668年(寛文8年)に、子の勘兵衛が、魚敷網に改良を施したのが「湯玉大敷網」です。

「湯玉大敷網」は、画期的な漁法として長崎県の五島や対馬にまで伝わり、西日本各地で沿岸漁業の中心的な役割を担うようになりました。

湯玉漁港の北側にある山のふもとには、農林水産大臣・周東英雄の揮毫(きごう)による記念碑が建てられ、今も湯玉漁港を見守っています。

現在では、湯玉漁港で定置網漁を営む漁師はいなくなりましたが、湯玉にかつてのにぎわいを取り戻そうと、4月から12月までの月に2回、山口県漁協湯玉支店による朝市「フレッシュ湯玉」が開催され、新鮮な活魚を求める多くのお客様が訪れています。

お問合せは、豊浦町観光協会(083-774-1211)まで。

-

湯浅倉平君生誕の地

豊浦郡宇賀村(現在の下関市豊浦町宇賀)の出身で、大正から昭和にかけて警視総監、宮内大臣等を歴任した湯浅倉平。

その生誕の地に、石碑が建てられています。

1923年(大正12年)、関東大震災発生の直後に警視総監に任命された湯浅倉平は、混乱の中で被災者の救護と治安の確保に奔走。

その後、会計検査院長、宮内大臣を歴任し、1936年(昭和11年)の二・二六事件では、反乱将校らの掲げる「昭和維新」に反対する立場の内大臣として昭和天皇を補佐し、その重責を全うしました。

また、内大臣時代には、高齢の元老西園寺公望を助け、宮中良識派の一員として陸軍の専横に対抗する立場を貫いたため、「生きた英雄」と称える声もあったといいます。

今も、郷土の誇りとして慕われる湯浅倉平。

その実直で果敢な人柄と功績を称える石碑が、宇賀のまちと響灘を見守っています。

お問合せは、豊浦町観光協会(083-774-1211)まで。

-

夢ヶ丘公園 / 礒部國四郎建立記念碑「獨断腸」

国道191号沿いにある下関市立小串小学校前の交差点を東側(山側)に曲がり、1kmほど進むと、その山中に石碑や石仏、遊具などのある「夢ヶ丘公園」が見えてきます。

そこは、明治・大正の時代、小串地区の発展に力を尽くした礒部國四郎(1867~1935年)の記念碑がある公園です。

礒部國四郎は、「王政復古の大号令」が発せられた慶応3年(1867年)、小串の地に生まれました。

31歳で小串村長に就任して以降、山口県議会議員などを歴任し、明治30年代には、小串・川棚・楢崎・小月地区を結ぶ達道(現在の県道35号線)の改修事業に尽力。

しかし、この事業に関連して公職を追われた彼は、その運命を憂う断腸の思いから、公園の一角に記念碑「獨断腸」を建立しました。

その後、再び公職に就き、山口県議会議長や小串町長も歴任した彼の功績を称えるため、昭和45年、地元の有志が彼の胸像を建立。

そのほか、田中義一・大岡幾造記念碑、大内義隆公残党古戦場碑、森鴎外の句碑、多くの地蔵尊が、今も小串の地を静かに見守っています。

あちこちに急な坂がありますので、お足下に十分ご注意ください。

お問合せは、豊浦町観光協会(083-774-1211)まで。

-

中ノ浜遺跡(山口県指定史跡)

豊浦を含む響灘の沿岸は、弥生文化を最初に大陸から受容した地で、全国的にも有数の規模を誇る弥生人の埋葬地が次々に発見されています。

国道191号沿いのJR川棚温泉駅付近に現れる「中ノ浜遺跡」の案内標識に従い、県道245号線を西側(海側)へ向かいます。

県道が新しくなっているため、少し分かりづらいかもしれませんが、用水路沿いの墓地を抜けた先にある海岸砂丘がその場所です。

山口県指定史跡である「中ノ浜遺跡」は、下関市豊北町の土井ヶ浜遺跡とともに響灘を代表する弥生時代の埋葬遺跡の一つで、昭和33年に発見され、第1次調査が行われた昭和35年以降、これまでに9次にわたる発掘調査が行われました。

この遺跡からは、少なくとも103体以上の弥生人骨、44基の箱式石棺墓、34基以上土坑墓、12基の置石墓、9基の土器棺墓などが発見されています。

そのほかにも、磨製石剣、細型銅剣などの武器や、腕輪、玉類など多数の装身具が発掘されました。

小さな史跡ですが、私たちの遠い祖先かもしれない弥生人と同じ空の下、当時の暮らしに思いを馳せてみてはいかがでしょう。

お問合せは、豊浦町観光協会(083-774-1211)まで。

-

虚無僧墓(こむそうばか)

天保年間(1830~1845年)のあるとき、一人の虚無僧が川棚温泉の北東にある小野を訪れていました。

この虚無僧は、尺八を吹くとき以外はいつも酒を飲んでいたため、村人たちからは敬遠されていました。

そんなある日、村の娘が山賊に襲われます。

すると、この虚無僧が一人で山賊を相手に戦い、娘を無事助け出すことに成功。

その日以来、村人の虚無僧への接し方も変わり、虚無僧のもとにそっと野菜や米などを置いていくようになりました。

弘化3年(1846年)9月15日、朝から「ウンウン」とうなっていた虚無僧は、突然、川棚川の河原に走りだし、大きな岩に頭を二度、三度とぶつけて倒れました。

何事かと心配して駆けつけた村人に、虚無僧はこう言います。

「私は、病で脳を冒されていたため、何もしてあげられなかった。しかし、私の墓を建てて酒を供えてくれれば、あなたたちの苦しみを和らげてあげましょう」。

虚無僧は、そう言い残し、息を引き取りました。

虚無僧が頭の痛みを和らげるために酒を飲んでいたことを知った村人たちは、虚無僧を哀れに思い、墓を建てて供養しました。

河原にあった墓は、大正13年(1924年)、県道226号線沿いの幟(のぼり)が並ぶ現在の場所に建て替えられました。

今でも、頭痛など頭の病と闘う方たちが、酒や自分の帽子を捧げ、その平癒を祈願しています。

お問合せは、豊浦町観光協会(083-774-1211)まで。

-

小野小町の墓

“世界三大美人”の一人に数えられる小野小町のお墓が、川棚温泉の北東にある小野にあります。

小野一族の文才を継いだ小町は、和歌の世界で活躍する一方、“絶世の美女”とうたわれて周囲の視線を一身に集めました。

しかし、いくら小町といえど、流れる歳月には逆らえません。

もともと自尊心の強かった小町は、色褪せていく自らの姿が耐えられず、老いさらばえた姿を京の都にはさらせまいと、全国を転々と流浪したのち、この地にたどり着きました。

村人は皆親切で、小町に温かく接しましたが、一人思い悩む小町の心は、一向にすぐれません。

小町は、愛用の銅鏡を片時も離さず、日ごとに失われていく美貌に無常を感じながら、晩年をこの地でひっそりと暮らし、果てたと伝えられています。

「花の色は 移りにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに」

その身を隠し通すことを選んだ心の内をそのまま物語るように、小町のお墓は小さく、ひっそりと岩陰に佇んでいます。

「虚無僧墓バス停」から徒歩3分。

お墓の前までは細くて急な坂道になっていますので、足を滑らさないようご注意ください。

お問合せは、豊浦町観光協会(083-774-1211)まで。

-

岩谷十三仏(いわやじゅうさんぶつ)

川棚温泉の北東にある小野。

その山間を縫う旧道を上っていくと、一帯に広がる棚田の中ほどに「岩谷十三仏」が見えてきます。

この十三仏は、長門の大寧寺で亡くなった大内義隆公とその主従を供養するために作られたと伝えられています。

以前、十三仏のうち11体は、大内義隆公が隠れ住んでいたという山奥の八丈岩に鎮座し、残りの2体は、主従の2人が見張りをしていたという場所に鎮座していました。

鎮座しているのは、不動明王、釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩、地蔵菩薩、弥勒菩薩、薬師如来、観世音菩薩、勢至菩薩、阿弥陀如来、阿閦如来、大日如来、虚空蔵菩薩の十三の仏様たち。

周囲は一面桜の木で覆われ、棚田を見守る十三仏様たちも心なしか嬉しそうに見えます。

大内義隆公は、岩谷を離れる際、小野の村人に感謝して大内家秘伝の「雨乞秘法巻物一巻」を下されました。

これが、小野に伝わる「ばんばら楽」といわれています。

棚田の途中までは車で上れますが、道が狭いので運転には十分ご注意ください。

お問合せは、豊浦町観光協会(083-774-1211)まで。

-

川棚のクスの森(国指定天然記念物)

推定樹齢1,000年を超す「川棚のクスの森」は、大正11年(1922年)に国の天然記念物に指定され、平成2年(1990年)には「新日本名木百選」にも選ばれた、豊浦を代表する巨木です。

森という愛称ですが、実際は1本のクスノキで、枝分れを繰り返しながら大きく育った雄大な姿がまるで森のように見えることから、その名が付けられました。

ここには、天文20年(1551年)、家臣に城を追われ、川棚ヶ原で最後の一戦を交えた大内義隆(1507~1551年)の愛馬であった「雲雀毛(ひばりげ)の名馬」が葬られてており、地元では「霊馬の森」、「霊馬神」と呼ばれ、毎年3月28日には慰霊祭が行われています。

また、漂泊の俳人、種田山頭火(1882~1940年)もその雄大さに感動して3つの句を残し、そのうちの一つ「大楠の 枝から枝へ 青あらし」と刻まれた句碑が建てられています。

全盛期には、高さ27m、幹周り11.2mと山口県一の大きさを誇り、東西58m、南北53mに広がる枝張りの美しさは、西日本一ともいわれていたこの巨木ですが、平成29年(2017年)7月、急激に枯葉が目立つようになりました。

その後、全ての葉が落ちる枯損にまで至りましたが、下関市教育委員会が中心となって、文化庁、山口県、地元住民が連携し、幾度となく樹勢回復のための対策が進められ、現在では、復活に向けた「胴吹き」が始まっています。

生命の神秘と力強さを感じずにはいられないこのパワースポットで、森の復活を祈ってみませんか?

お問合せは、豊浦町観光協会(083-774-1211)まで。

-

三恵寺(さんねじ)

川棚温泉街入口の交差点から、県道261号線を東北東に車で1.3kmほど進むと、左手の大きな池を過ぎた右急カーブ付近に、左へ折れ曲がる細い道があります。

その先にある細い坂道を車で上り、参拝者用の駐車場から徒歩で70m。

すると、凛とした静寂の中に、「三恵寺」の本堂と大きな庫裡(くり)が見えてきます。

806年(大同元年)に創建されたお寺ですので、その歴史は、なんと1200年以上。

本堂の柱には、「飛来山三恵寺」と「川棚温泉開基」の文字が刻まれています。

実は、このお寺、川棚温泉の発祥と深い関係があるのです。

応永年間(1394~1428年)のあるとき、このお寺を中興させた高名な僧侶であった怡雲(いうん)和尚は、日照りと疫病に苦しむ人々を助けたい一心で祈りを続けていました。

するとある晩、その枕元に薬師如来が現れ、この土地を守っていた青龍の伝説と人々の病気を治した不思議な温泉の物語を告げたというのです。

「怡雲和尚が、怪我をした動物が浸かっていた川棚の沼を触ってみると、水が温かった。病に苦しむ人々を癒やすため、この温泉を発掘することを決意し、村民の協力のを得て川棚温泉を開基したと伝えられています」。

ご住職がそう語ってくれました。

ほかにも見どころが多いお寺なのです。

ご本尊の「千手観音」(山口県指定重要文化財)は、70年に一度しか開帳されない秘仏。

予定どおりだと、次は、2077年ということになります。

本堂の左手には、参拝者を見守るように立つ「ぼけ封じ観音」が。

「世の中にある“心のぼけ”による苦しみや不安、特に、お年寄りの不安や寂しさをお救いくださる」とのことでした。

さらに、歴史好きにはたまらないスポットも。

幕末に活躍した公家の尊王攘夷論者・中山忠光の潜伏していた部屋が、庫裏(くり)の屋根裏にあるのだそう。

「山奥のお寺だが、気軽に立ち寄って、ゆったりと過ごしてほしい」とは、ご住職のお言葉。

実際に、本堂の天井には、信者さんたちが描いた絵(中には、アニメキャラやハリウッド女優の絵も。)が並んでいます。

とても気さくで優しさが滲み出ているご住職は、光市のお寺のご住職も兼ねていますので、「見学を希望する場合は、事前に連絡してほしい」とのことです。

-

舟郡ダム(青龍湖)

2001年(平成13年)に完成した「舟郡ダム」は、その堤体(ていたい)の上と下に誰もが憩える公園を備えており、川棚温泉の起源を今に伝える「青龍伝説」にちなんだ「青龍湖」との愛称で親しまれています。

湖面と木々の間を巡る道は約1.6kmあり、ウォーキングやジョギングのコースとしても最適です。

堤体の上からは、三方を山に囲まれた川棚平野とその向こうの響灘、そこに浮かぶ厚島(愛称:孤留島、こるとう)を一望できる絶景スポットとして、思い思いの過ごし方ができます。

川棚温泉街から徒歩で向かうこともできますし、車で堤体の上に上がることもできる、おススメの目的地です。

また、堤体を上れる細い階段もありますので、体力に自信のある方は、堤体の下にある公園からチャレンジすることもできます。

ただし、この階段には手すりがないので、転倒や落下には十分ご注意ください。

漂白の俳人、種田山頭火や、世界的なフランス人ピアニスト、アルフレッド・コルトーも絶賛したこの景色を、ぜひ一度、眺めてみてはいかがでしょう。

お問合せは、下関市役所豊浦総合支所建設農林水産課(083-772-4031)まで。

-

鏝絵(こてえ)の家々(室津地区)

明治時代に二度の大火に見舞われ、地区の大半を焼失してしまった室津地区。

その復興にあたっては、防火対策・延焼対策として、“家屋の壁面を赤土で固め、その上に漆喰を塗る”という、江戸時代からの比較的新しい施工方法が取り入れられました。

これらの対策を行った島根県の「石洲左官」と呼ばれる集団が、魔除けやお祝いとして壁に鏝で絵を描いたのが、「鏝絵」の由来といわれています。

それらの絵はどれも躍動感があり、石洲左官らの精巧で芸術的な職人技を今に伝えています。

一時は30軒以上ありましたが、現在は10数軒にまで少なくなりました。

この地域では、「鏝絵」を保存するため、家の改築や取壊しの際に「鏝絵」を公民館に移設するなど、その文化を後世に伝えていく取組を継続しています。

ボランティアのガイドを予約すれば、全体を案内してもらえます。

お問合せは、室津地区活性化推進協議会(090-9465-9476(会長 樽本))まで。

-

杜の庭園 リフレッシュパーク豊浦

四季折々の花々、優しい風に揺れる木々、ゆったりとくつろげる芝生、そして、全てを照らす心地よい陽の光。

自然に包まれた「リフレッシュパーク豊浦」は、日常から解放された憩いと遊びの中で、その名のとおり心と体をリフレッシュさせてくれる下関市の都市公園です。

広大な敷地には、花壇や森だけでなく、お子様向けの遊具や、小さな生き物とふれあえる場所などがあり、小さなお子様からご高齢の方まで、ゆったりとしたピクニックの時間を過ごすことができます。

広大なイベント広場では、春の「菜の花まつり」や秋の「豊浦コスモスまつり」など、年間を通して様々なイベントが開催されており、何度訪れても飽きることのない豊浦のオアシスです。

ペットや自転車などの持込みは禁止されていますので、ご注意ください。

-

秋田山荘跡遊歩道

「秋田商会」創業者の秋田寅之介(1874~1953年)が晩年を過ごした「秋田山荘」。

その跡地が、川棚温泉街の付近に残っています。

1905年(明治38年)に設立された「秋田商会」は、木材や食料の運搬などを手掛けた総合商社。

下関市南部町の旧秋田商会ビルが日本遺産の構成文化財となっていることをご存知の方も多いかもしれません。

「秋田山荘」は、1947年(昭和22年)に完成した別荘で、もともとは社員のための保養施設だったとか。

雑木林の中を巡る心地よい遊歩道は、今も当時の名残を留め、静かに水をたたえる池には秋田寅之介が育てた水連が浮かんでいます。

安全のため、見学にはガイドの同行が必要です。

見学・案内をご希望の方は、川棚温泉観光ボランティアガイドの会(083-774-3855)までお申し込みください。

-

八ヶ尻池遊歩道(やつがじりいけゆうほどう)

ここにたどり着くには、2つのルートがあります。

一つは、川棚温泉街の奥にある「妙青寺」の右側にある脇道から上る車道ルート。

もう一つは、「下関市川棚温泉交流センター(川棚の杜)」の横にある急な石段を上って「松尾神社(まつのおじんじゃ)」の左側へ抜ける徒歩ルートです。

車道ルートであれば、森に囲まれた小さな駐車場の付近にある「八ヶ尻池遊歩道」の看板から、未舗装の畦道(あぜみち)を100mほど下る(足下注意)とたどり着けます。

また、徒歩ルートの場合は、舗装された細い道路に出たあと、道なりに下っていけば到着です。

川棚温泉の起源を今に伝える「青龍伝説」は、次の一文で始まります。

「遠い昔、とようらの奥深い森に囲まれた泉に、一匹の青龍がすんでいました」と。

今となっては、それがどこなのか知る術もありませんが、森と泉に囲まれたこの遊歩道を歩いていると、「こんな場所だったのかも」といった気持ちになってきます。

この遊歩道は、「青龍」を祀る「松尾神社」だけでなく、「舟郡ダム(青龍湖)」や「国清山自然公園」へもつながっていて、静かな森の中を散策するには最適な距離です。

なお、遊歩道までの道は、ある程度勾配があり、落ち葉や枝が落ちていますので、滑ったりつまずいたりしないよう、十分ご注意ください。

お問合せは、川棚温泉観光協会(083-772-0296)まで。

-

松尾神社(まつのおじんじゃ)

「下関市川棚温泉交流センター(川棚の杜)」の横にある急な石段を上ると、アニメの世界に迷い込んだような森に包まれます。

その奥にある鳥居の先には、「松尾神社」の拝殿と本殿が。

その空気、凛として……。

松尾神社は、太古から川棚温泉の守り神となっている青龍と、1585年(天正13年)に京都の松尾神社から勧請した神を相殿(あいどの)として祀った神社で、古くは「青龍権現社」(せいりゅうごんげんしゃ)と呼ばれていました。

境内に飾られた絵「36歌仙」は、百人一首のように歌人の姿を色鮮やかに描いたもので、有名な小野小町や紀貫之(きのつらゆき)の絵もあり、見応え十分です。

1585年(天正13年)といえば、羽柴秀吉が関白に就任した年。

太古のロマンに思いを馳せつつ、祈りを捧げたくなる雰囲気の小さな神社です。

お問合せは、川棚温泉観光協会(083-772-0296)まで。

-

国清山自然公園(こくせいざんしぜんこうえん)

川棚温泉街の奥にある「妙青寺」。

その右側にある脇道に向かい、道沿いの石仏様に見守られながら坂道を上り切ると、松や桜、サツキなどが茂る標高374mの「国清山自然公園」にたどり着きます。

まちなかから離れ、自然の音と香りに包まれた静かな空気に、思わず深呼吸。

この付近の山々は戦前までマツタケの産地で、温泉客のお目当ての一つはマツタケ狩りとマツタケ料理だったとのこと。

川棚温泉街を散策するついでで足を伸ばすのもありですが、坂がやや急なので、革靴だと少し疲れるかもしれません。

お問合せは、川棚温泉観光協会(083-772-0296)まで。

-

妙青寺

1431年(永享3年)、周防国・長門国守護であった大内持盛(もちもり)が、筑前に出陣して戦死した先代の大内盛見(もりはる)の菩提(ぼだい)を弔うため、「国清寺」の寺号で建立したといわれています。

その後、1551年(天文20年)、陶晴賢(すえはるかた)の反旗によって長門市深川の大寧寺で自刃した大内義隆(よしたか)の菩提を弔うため、旧臣であった杉連緒(つらつぐ)が再興して、寺号を「竜福山瑞雲寺」に改めました。

さらに、江戸時代に入ったばかりの1604年(慶長9年)、長府藩主であった毛利秀元(ひでもと)が、髙野に住んでいた実姉の妙青大姉(みょうせいだいし/川棚様)を埋葬するため、伽藍(がらん)の大修理を行い、寺号を「妙青寺」としました。

以来、毛利氏の庇護を受け、藩主立ち寄りの際には本陣とされたといいます。

「妙青寺」は、川棚温泉街の奥にある緩やかな坂を上った先にあり、御成門の横には、流浪の俳人、種田山頭火の句碑「湧いてあふれる中にねてゐる」が建っています。

本堂裏の庭園は、画禅一致の生活を送った禅僧、雪舟(せっしゅう)による築庭とも。

初夏には藤の花が咲き、訪れる人たちの目を楽しませてくれるでしょう。

-

下関市川棚温泉交流センター(川棚の杜)

「下関市川棚温泉交流センター(川棚の杜)」は、著名な建築家で新国立競技場「杜のスタジアム」の設計者でもある隈研吾さんが設計された下関市の公共施設です。

大小様々な三角形で構成されているのが特徴で、平成22年1月に竣工しました。

隈研吾さんは、“川棚温泉の豊かな自然と呼応するような有機的(ORGANIC)な建築になること”を目指して設計されました。

隈研吾さんの文化的精神性と創作的芸術性が込められた建物は、幾何学的であると同時に鍾乳洞や山を彷彿とさせる、独自性・希少性の高い形状として完成し、見る人々に強いインパクトを与え続けています。

また、大交流室は、川棚温泉と厚島(愛称:孤留島、こるとう)を愛した世界的なフランス人ピアニスト、アルフレッド・コルトーにちなんで「コルトーホール」との愛称で親しまれ、小交流室やコルトーの胸像が見守る「杜の広場」(野外)とともに、年間を通じて様々なイベントが開催されています。

さらに、屋内に併設する「下関市烏⼭民俗資料館」では、海外や日本各地の生活道具のコレクションを鑑賞できる企画展が開催されています。

観光や見学でお越しの皆さまによるご利用はもちろんのこと、地域にお住いの皆さまによるご利用もお待ちしています。

観光情報、イベント情報等の発信をはじめ、音楽、講演、研修、マルシェ等生活文化の拠点としてお気軽にご利用ください。

そこは、「川棚の杜」の名に相応しい、穏やかで優しい時間が流れる空間です。